OM代币暴跌事件全回顾

2025年4月14日凌晨,主打RWA(现实资产代币化)概念的OM代币在2小时内从6.2美元暴跌至0.4美元,市值蒸发55亿美元。这一事件的核心触发点可追溯至3月20日,多个大户地址向交易所转移OM代币并低价场外交易(OTC),引发市场恐慌性抛售。链上数据显示,暴跌前3天内有17个地址向OKX、币安等交易所存入4360万枚OM,占流通量的4.5%,其中包括战略投资者Laser Digital的关联地址。项目方MANTRA团队虽否认抛售,但指责中心化交易所(CEX)在亚洲凌晨低流动性时段强制平仓,导致价格踩踏。

事件背后的三大核心矛盾

项目方、CEX与做市商的权力博弈

OM代币的流通量仅8800万枚,而完全稀释估值(FDV)高达730倍,市值与协议总锁仓价值(TVL)比值严重失衡。项目方通过质押锁仓(年化20%收益)、通缩燃烧机制制造稀缺性假象,吸引投机资金推高价格,最终由散户接盘。与此同时,CEX既是流动性提供者,也是潜在利益冲突方。例如,币安在暴跌前已下调OM杠杆倍数并提示代币经济模型风险,但未阻止低流动性时段的清算操作,被质疑利用规则漏洞收割散户。

高FDV低流通的“估值陷阱”

OM的FDV/TVL比值高达730:1,远超行业健康水平(通常<50:1)。这种畸高估值依赖“解锁预期”和“生态蓝图”支撑,但实际TVL仅400万美元。项目方通过修改空投规则(从20%解锁降至10%)、延长锁定期至3年,进一步压缩真实流通量,形成“纸面市值”泡沫。暴跌前,OM的链上质押池突发584万美元代币提取,与价格崩盘时间点精准吻合,暴露项目方控盘嫌疑。

监管真空与市场操纵的灰色地带

链上数据显示,神秘鲸鱼地址0x9a…1a28在暴跌前一个月从币安提取4000万美元OM,随后反手砸盘2000万美元。此外,做市商被曝通过场外交易低价出货,再利用杠杆合约收割散户。尽管阿联酋虚拟资产监管局(VARA)已介入调查,但项目方利用中东合规牌照规避代币分配透明度问题,凸显全球监管协作的缺失。

对加密货币市场的深远影响

RWA赛道的信任危机

OM事件暴露了RWA项目的普遍问题:过度依赖合规叙事,而缺乏真实资产支撑。此前OM宣称与阿联酋地产巨头MAG合作代币化5亿美元房地产,但链上数据仅显示数百万美元TVL。这一事件可能引发监管机构对代币化资产的审查,尤其是中东和亚洲市场的合规项目。

CEX风控机制的失效与改进空间

OM暴跌期间,币安和OKX的OM合约爆仓量达6697万美元,其中多单爆仓占比72%。交易所对低流通代币开放100倍杠杆,加剧市场波动。币安创始人CZ虽强调“投资者应自行决策”,但行业呼吁引入动态清算阈值、限制非活跃时段高杠杆交易。例如,OKX已宣布调整风控参数并提示供应量变化风险。

散户投资者的防御策略

- 警惕FDV神话:优先选择TVL/FDV比值<50、协议收入可验证的项目,避免依赖代币解锁叙事。

- 规避低流动性时段:亚洲凌晨(UTC+8)市场深度薄弱,避免持有高杠杆仓位。

- 验证链上数据:通过Arkham、Nansen等工具监控大户钱包异动,例如OM暴跌前质押池的异常提取。

未来展望:重建市场信任的路径

OM事件揭示了加密市场的结构性风险:代币经济学设计缺陷、CEX权力边界模糊、监管滞后。对于普通投资者,需回归基本面分析,关注协议收入与用户增长而非市值泡沫。对于交易平台,需优化风控模型,例如引入流动性压力测试机制,限制低流通代币的杠杆倍数。

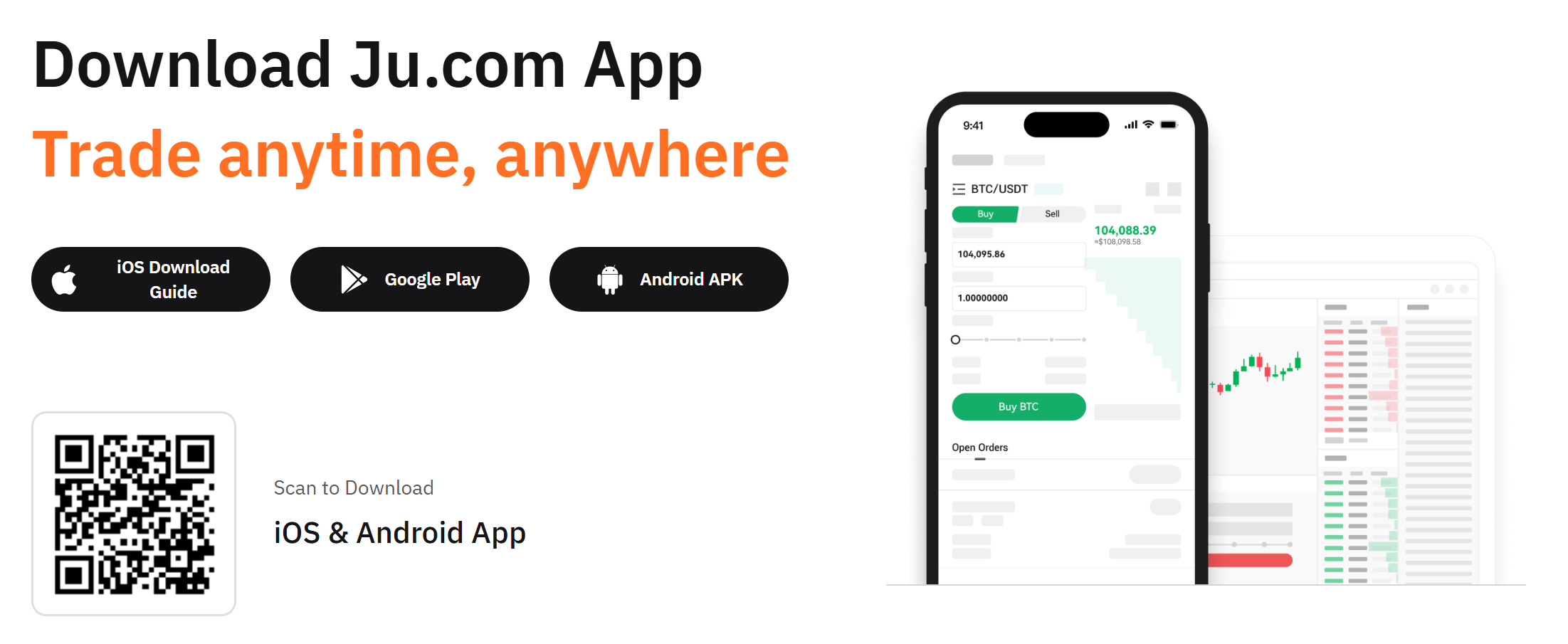

若您希望深入了解如何通过链上数据识别风险,可参考JuCoin的链上分析指南,或通过JuCoin交易平台体验实时监控工具。